-

產品中心

-

行走系列

-

行走裝置

-

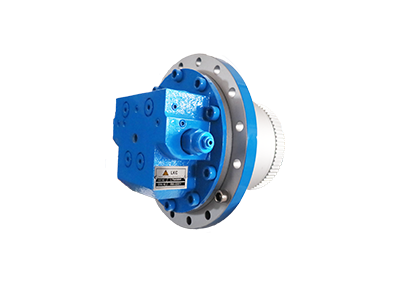

閉式系統行走裝置

-

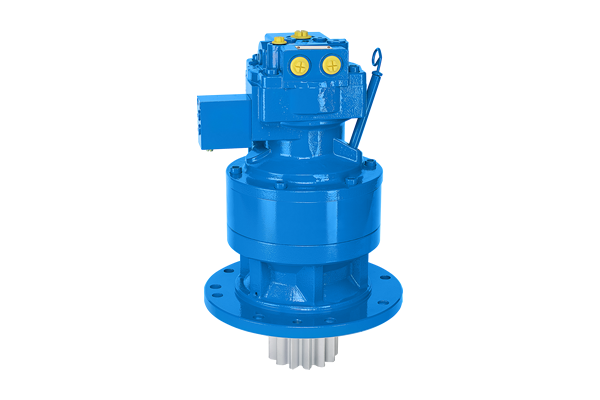

數字系列行走裝置

-

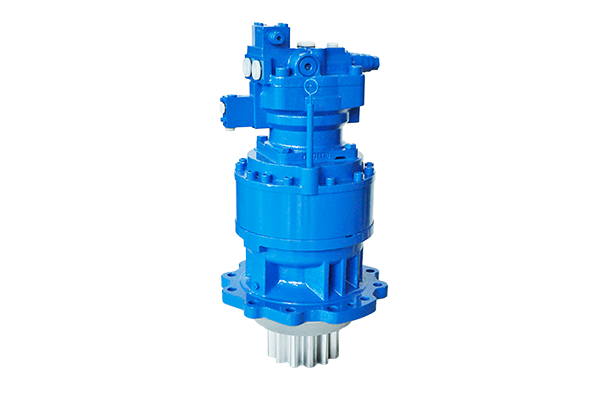

LK系列行走裝置

-

其他行走裝置

-

-

回轉系列

-

微型系列回轉裝置

-

小型系列回轉裝置

-

中型系列回轉裝置

-

-

液壓泵系列

-

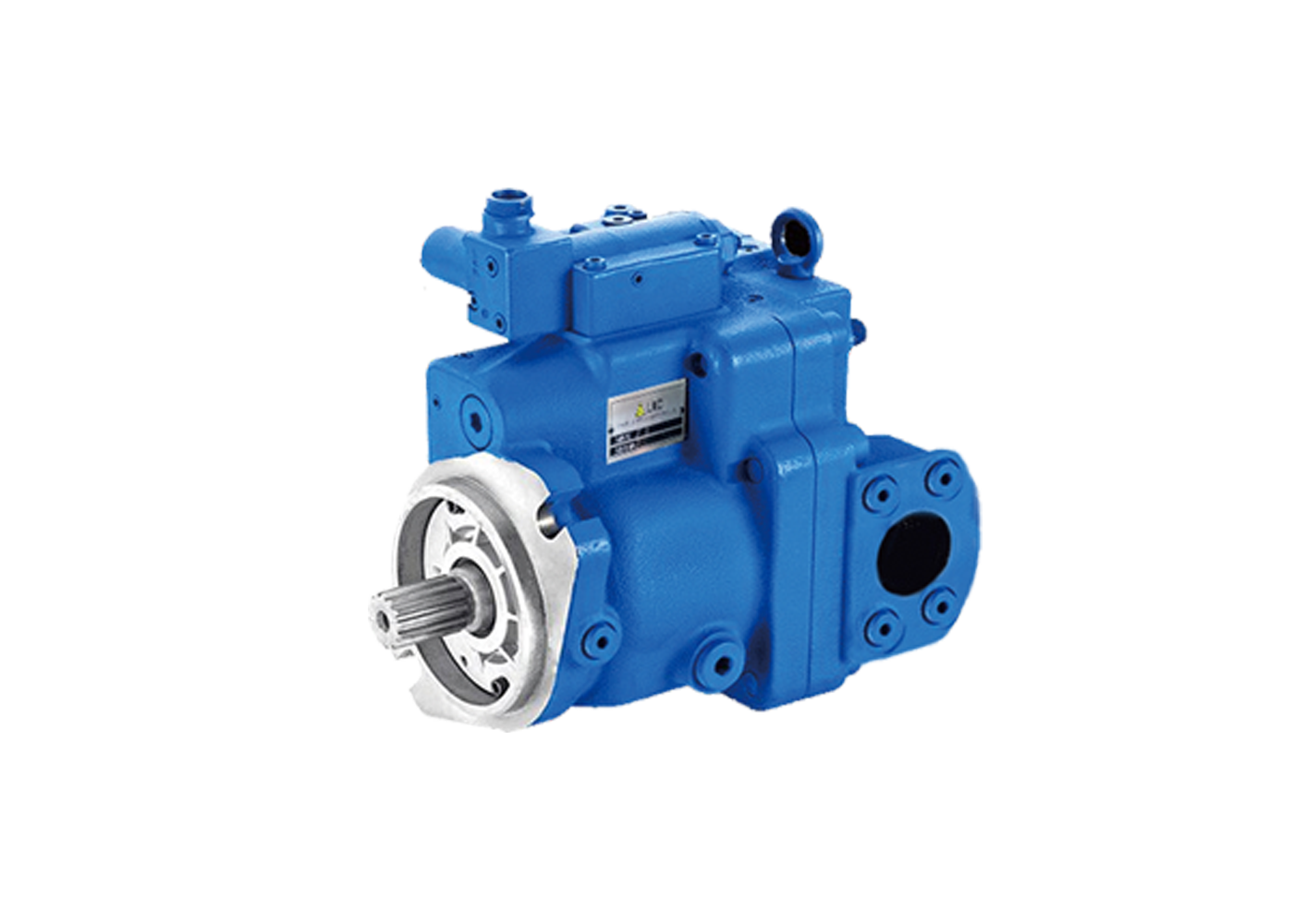

LP開式系統液壓泵

-

LD開式系統液壓泵

-

LA開式系統液壓泵

-

閉式系統液壓泵

-

-

橋箱系列

-

鑄件系列

-

殼體系列

-

閥體系列

-

齒圈系列

-

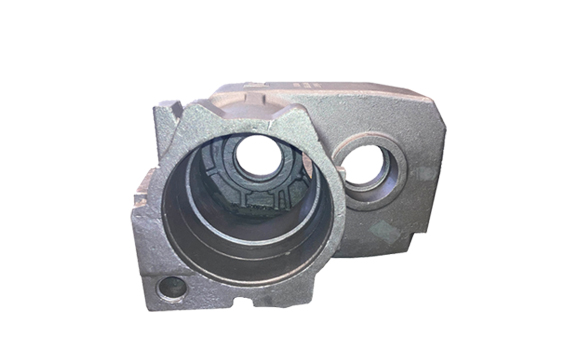

變速箱外殼

-

-

-

行業應用

-

工程機械

-

建筑機械

-

礦山機械

-

搬運機械

-

樁工機械

-

路面機械

-

-

農業機械

-

收獲機械

-

灌溉機械

-

運輸機械

-

-

隧道工程

-

掘進機

-

鑿巖臺車

-

扒渣機

-

-

海洋工程

-

海工裝備

-

海洋平臺

-

港口機械

-

-

能源裝備

-

鉆采裝備

-

-

-

公司簡介

![[nav;name]](/template/v1/images/monav-jt.png)

-

投資我們

![[nav;name]](/template/v1/images/monav-jt.png)

-

新聞中心

![[nav;name]](/template/v1/images/monav-jt.png)

-

聯系我們

![[nav;name]](/template/v1/images/monav-jt.png)